|

|

|

|

2011年3月に発生した東日本大震災では地震の激しい揺れや津波による被害と共に、地盤の液状化による被害も関東地方を中心に数多く報告されました。

この地震だけに限らず、ここ20年間だけでも1993年の釧路沖地震、能登半島沖地震をはじめ、1994年の北海道東北沖地震、1995年の1995年の阪神淡路大震災、1997年の鹿児島県沖北西の地震、2000年鳥取県西部沖地震、2003年宮城県沖の地震、2004年新潟県中越地震、2005年福岡県西方沖地震、2007年能登半島沖地震など、大規模な地震では液状化被害が発生しています。

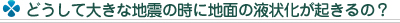

では、どうして大規模な地震が発生すると地盤が液状化するのでしょうか。

この現象は、地下水が比較的浅い所にあり、砂を多く含む地盤で発生します。その発生のメカニズムは以下の通りです。

|

|

|

|

一般に地震により液状化しやすい地形として、自然地形では湾岸、三角州、河口、砂丘間凹地、砂丘の縁辺、沼、旧河道、河川沿い、扇状地末端、自然堤防縁辺、谷底平野などがあげられます。

また人工地盤では、海や川を掘削した砂を使った埋立地、沼・湿地・水田・谷地形の盛土地、道路・鉄道・堤防などの砂による盛土地などがあげられます。

液状化現象が発生すると「地盤の沈下」「構造物の浮き上がり」「地盤の側方流動」等の被害を伴い、地震の揺れによる建物への影響が少なくても、土台が不安定になったり傾いたりしてしまうと居住するのも不可能になる場合があります。

また道路や地下のパイプラインが破損して、ライフラインに大きな被害を及ぼす場合もあります。

|

|

|

| 東日本大震災による液状化現象の被害(千葉県) Photo by M.Yoshimine |

| 出典:地震被害写真集 首都大学東京 土質研究室 2001-2011 |

|

参考資料:平塚市博物館公式ページ「地盤の沈下」

参考資料:砂地盤の液状化現象(埼玉大学工学部建設工学科)

|

|

|

|

東日本大震災で液状化現象による深刻な被害を受けた千葉県旭市。古来砂鉄が多く採れたこの地域では、明治時代から1970年代の高度成長期まで「砂鉄場」で砂鉄を採取が行われており、その跡地は埋め立てられ、主に宅地化されていました。今回液状化現象の被害を受けた場所の多くが、この砂鉄場の跡地だったそうです。

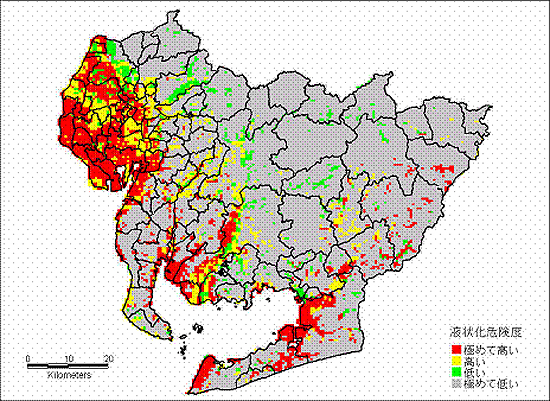

こうした例からも分かるように、液状化現象に遭遇するのを避けるには、あらかじめ液状化する危険性がある地域にはできるだけ住まないことが重要です。

各自治体では、将来の地震発生に備えて住民に向けて液状化ハザードマップを公表していることが多いため、こうした資料を有効活用して住んでいる地域やこれから住もうとしている地域が液状化の危険性が高くないのか確認することは重要な対策となります。

現在住んでいる地域が液状化現象の危険性が高い場合には、「地盤が液状化しにくいように地盤改良する」「被害を受けにくいように構造物を補強する」等の対策も考えられます。こうした対策については建築士等の専門家に相談することをおすすめします。

|

|

|

想定東海・東南海地震連動による液状化危険度(愛知県)

|

|

|

渥美半島の西端、東部から豊橋市にかけて、県東部の山地に入り込む河川沿い、また岡崎平野一帯、知多半島の一部、名古屋港から濃尾平野の南部一帯、そして濃尾平野の北西部において、広く「液状化危険度が極めて高い」地域が見られる。

|

|

|

出典:愛知県東海地震・東南海地震等被害予測調査結果

|

|

参考資料:平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における千葉県内の液状化-流動化被害(第2報)(PDF)

参考資料:インターネット地震対策研究所 液状化現象

|

|

次のECOワード >「CASBEE」

|