|

|

|

|

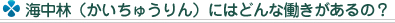

海中には、地上の森林のように比較的大型の海藻が群落を形成している場所があり、その中でもコンブやアラメ・カジメ等が生い茂っているところを「海中林」と呼びます。

この海中林は、基本的に海水の水温が低く窒素・リンなど植物に必要な栄養素が豊富な、寒流や深層水のわき出る海域に形成されます。ここは食用となる海藻やそこに棲む魚介類等の海産物を供給する食品生産の場としての働きがあります。

また、様々な魚類の産卵場や幼稚魚の成育の場所としても役割があります。

さらに、魚類、甲殻類、貝類などの様々な海洋生物の優れた飼料の供給のはたらきもあり、水産資源の維持・再生や育成にも役立っています。

海中林の海藻は地上の森林と同様に光合成により二酸化炭素を吸収して酸素を放出しています。加えて、水中の窒素やリン等を吸収して海水の水質浄化のはたらきもあります。

|

|

|

|

|

出典:藻場の働きと現状-水産業・漁村の多面的機能(水産庁)

|

|

|

|

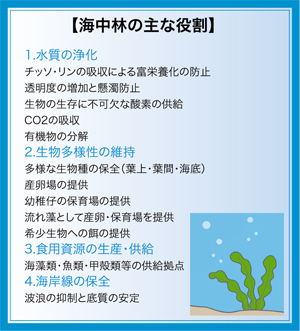

海水温の上昇や栄養塩類の増加などの環境要因、ウニやアイコブダイなど亜熱帯性の魚類による食害等により、磯のコンブ、ワカメ、ヒジキ、ホンダワラ等の海藻が減少したり、消滅して海底の岩石が石灰藻で覆われる現象を「磯焼け」といいます。

この磯焼けが増加している背景には、世界的な環境問題の地球温暖化の影響もあるようです。地球温暖化は、海水温の上昇にもつながり、水温の低い水域に生息するコンブ類などの生産量低下に大きく影響しています。

また、地球温暖化により降水量が増えて海に流入する土砂が増加することで、海水が濁り海藻の光合成が妨げられることも、磯焼けの増加に影響しているようです。

こうした磯焼けにより海中林が減少していくと、水産資源などの直接的な恩恵が受けられなくなるだけでなく、海中林で成育している魚類や海藻を餌とする生き物の数も減り、海の生態系バランスが大きく崩れることとなります。

|

|

|

|

出典:三重大学藻類学研究室 海中林と磯焼け

|

|

海中林を復元する試みは全国各地で行われていますが、静岡県では平成11年度からコンクリートブロックを伊豆海域に沈め、カジメを自然着生させた後、そのブロックごと移植する実験を行い、移植したカジメは冬を越して生存していることが確認されたそうです。

このような海中林の復元には大掛かりなものが多くお金もそれだけ多く必要になるので、普段の生活で温暖化対策に取り組むと共に、水を大切に利用して磯焼けを起こさない環境づくりをみんなでしていくことが何よりも重要といえます。

|

|

|

参考資料:消える日本の自然(鷲谷いづみ編)恒星社厚生閣 東北大学大学院農学研究科 谷口和也教授

参考資料:静岡県/海中林の復元

|

|

|

次のECOワード >「農村回帰」

|