|

|

|

|

|

|

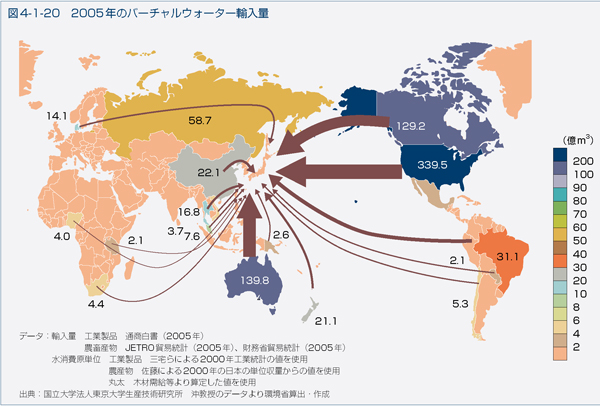

野菜や穀物等の農産物や牛肉等の畜産物を生産するには大量の水が必要です。こうした生産のために間接的に使われる水資源の総量を仮想水(Virtual Water:バーチャルウォーター)といいます。大半の食料を海外からの輸入に頼る日本は、この生産に必要な仮想水を国内で直接的には使っていません。

逆に、世界有数の食料輸出国のアメリカでは、農産物等の生産に大量の地下水を汲み上げて利用しています。地下水は雨水のように自然循環しないため、急激な利用による地下水源(帯水層)の枯渇が環境問題となっています。

世界平均の約2倍という降水量があり水資源が豊富とされる日本は、実は食料輸入を通じて海外から大量の水資源(仮想水)を輸入することで、間接的に生産国の水不足の原因を作っている水資源消費大国といえます。

|

|

| 大量の地下水を汲み上げて散布している広大な畑 |

|

|

|

出典:平成22年度環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書

|

|

参考資料:『世界の水危機、日本の水問題』 東京大学生産技術研究所

|

|

|

|

同じ重さの食品を作るために使われた水の量(仮想水)は、麦や米等の穀物類に比べて牛肉や豚肉等の肉類の方が大量に必要となります。

これは、牛肉の場合で考えると牛を飼育するために必要な水と共に、餌となる穀物や草を育てるために使われた水の量も、牛肉を作るために必要な水として含まれるからです。

参考として、普段私達が食べている食品を作るのに必要な水の量は以下のようになります。

|

|

| 【食品1kg分を作るために必要となる水の量】 |

| 牛肉 |

卵 |

小麦 |

|

|

|

|

20,600リットル

|

3,200リットル

|

2,000リットル

|

|

|

|

| トウモロコシ |

大豆 |

米 |

|

|

|

|

1,900リットル

|

2,500リットル

|

3,600リットル

|

|

|

参考資料:日本経済新聞2008年5月11日版「サイエンス」

|

|

|

次のECOワード >「海中林」

|

|

|